北海道の冬、畑は雪に覆われてしばらくお休み。

けれど、家庭菜園好きにとっては「種の保存と準備」の季節です。

実は、種も生きているため、冬の管理次第で発芽率や来年の収穫に大きく差が出ます。

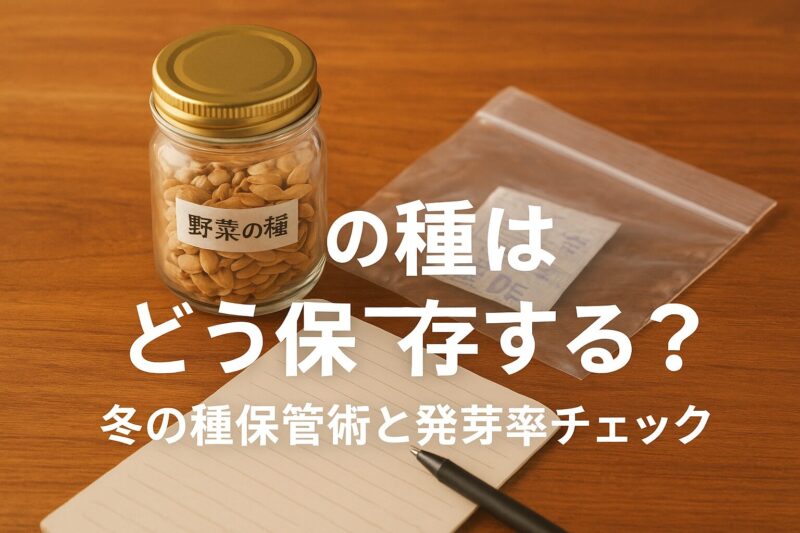

この記事では、冬の間にできる「野菜の種の正しい保存方法」と「春前に行う発芽率チェックのやり方」を紹介します。

種は生きている!冬の管理が来年の発芽を左右

野菜の種は、見た目は小さくても内部で呼吸し、ゆっくりと生きています。

保存環境が悪いと水分や酸素のバランスが崩れ、発芽力が落ちてしまいます。

特に北海道の冬は暖房で室内が乾燥しやすく、保存場所を誤ると「乾燥しすぎ」や「結露によるカビ」が起きやすくなります。

翌春に安心して使うためには、温度・湿度の管理が重要です。

基本の保存3原則:

- 直射日光を避ける

- 湿気を防ぐ

- 温度を一定に保つ(10〜15℃前後が理想)

種の寿命と発芽率の関係

種にはそれぞれ「寿命」があります。袋に記載されている「採種年」や「有効期限」を確認し、年数が経ったものは発芽率が下がる可能性があります。

| 野菜の種類 | 発芽寿命の目安 |

|---|---|

| トマト・ナス・ピーマン | 約3〜4年 |

| きゅうり・かぼちゃ | 約3年 |

| 大根・人参 | 約1〜2年 |

| ほうれん草・小松菜・レタス | 約1年 |

| 豆類(枝豆・いんげん) | 約2年 |

特に葉物野菜の種は寿命が短いので、翌年中に使い切るのがおすすめです。

古い種は「発芽率チェック」を行い、使えるかどうかを判断しましょう。

種の保存に最適な温度・湿度

種の劣化を防ぐには、温度と湿度のバランスが重要です。

北海道の冬は外気が冷たい一方で、暖房の影響で室内は乾燥気味になります。

結露が起きにくく、温度が一定の場所を選びましょう。

おすすめの保存容器と方法:

- チャック付き保存袋に乾燥剤を入れる

- 密閉容器(タッパー・ガラス瓶など)で湿気を防ぐ

- 冷暗所(北向きの収納・玄関・廊下など)に保管

冷蔵庫で保存する場合は、野菜室やドアポケットなど温度変化が少ない場所が向いています。

ただし、出し入れの際に結露しないよう、袋を二重にしておくと安心です。

北海道の冬におすすめの保存場所

雪国では、屋外と屋内の温度差が大きいため、保存場所選びが特に重要です。

おすすめの場所:

- 暖房の届かない廊下や納戸

- 玄関収納の下段(外気が近く、温度が安定)

- 床下収納(冷えすぎない場所なら◎)

避けたい場所は、キッチン周りや暖房器具の近く。

温度が上がったり下がったりを繰り返すと、発芽率が落ちます。

また、紙袋や布袋など通気性のある素材で包んでおくと、湿気がこもりにくくなります。

春前にできる「発芽率テスト」のやり方

冬の終わりに、古い種をテストして発芽率を確認しておくと、春の種まきで失敗しにくくなります。

やり方はとても簡単です。

- ティッシュペーパーを2枚重ねて、霧吹きで湿らせる

- その上に種を10粒並べる

- 密閉容器やチャック袋に入れて室温で管理(20℃前後)

- 3〜7日ほどで何粒発芽したかをカウント

10粒中8粒以上が発芽すればOK。半分以下なら寿命が来ている可能性があります。

発芽しなかった場合は、翌年は新しい種を購入しましょう。

豆知識:トマトやナスなどの果菜類は比較的寿命が長く、古い種でも発芽することがあります。

一方で、ほうれん草やレタスは寿命が短く、1年で更新するのが安心です。

まとめ|種の命をつなぐ冬のひと手間

冬の間に種をしっかり守ることは、春の成功を左右する大切な作業です。

北海道のような寒冷地では、乾燥と温度差をコントロールする工夫がポイントになります。

まとめポイント:

- 直射日光と湿気を避けて保存する

- 冷暗所または野菜室に入れると安定

- 春前に発芽テストを行い、発芽率を確認

雪の下で畑が眠る冬。種たちもまた、静かに次の春を待っています。

この時期に少し手をかけてあげることで、来年の芽吹きがきっと元気になりますよ。

関連記事:

冬こそおすすめ!室内で始めるハーブ栽培

野菜の種 無料配布を探してお得に野菜作り

にほんブログ村

コメント