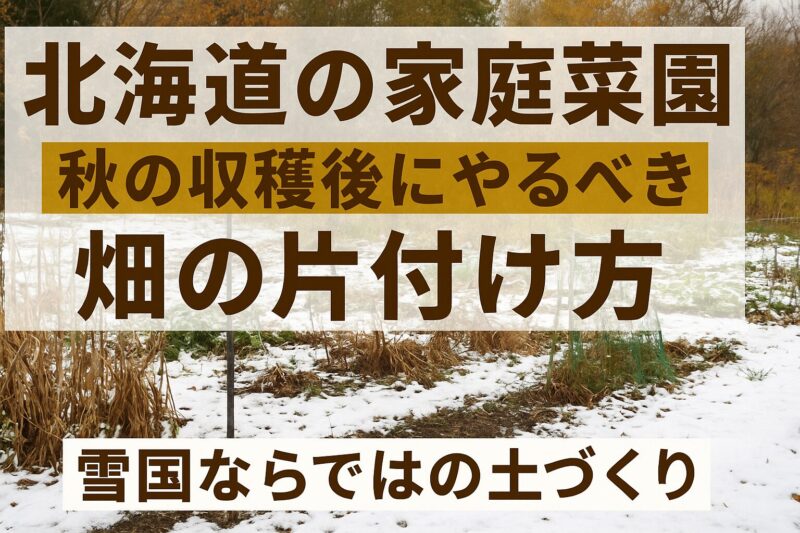

北海道の家庭菜園では、秋の収穫が終わるといよいよ長い冬の準備が始まります。

積雪や雪解け水の影響を考えた片付けをしておかないと、翌年の春に畑がぬかるんで作業が遅れたり、病害虫が残ってしまう原因になります。

この記事では、雪国ならではの視点で小さな裏庭の「収穫後の畑の片付け方」と「冬に向けた土づくりの工夫」をまとめました。

❄️ 北海道の秋にやるべき畑の片付け作業

1. 残った株やつるを撤去

トマトやきゅうり、豆類などの枯れた株は早めに抜き取ります。雪の下に残すと腐敗して病原菌の温床になるため注意が必要です。

特に、疫病やうどんこ病にかかった株は畑にすき込まず、必ず畑の外に出して処分します。

健康な残渣(ざんさ)は細かく刻み、堆肥枠に入れて発酵させると来年の肥料になります。

2. 支柱・ネット・マルチの撤収

雪国では支柱やネットを残したままにすると、積雪の重みで折れたり変形して使えなくなることがあります。必ず収穫後に撤去し、泥を落として乾かしてから倉庫に保管しましょう。

マルチフィルムも早めに外さないと、雪解けの頃には破片が畑に散らばり片付けが大変になります。

3. 雑草の処理

北海道の秋は雑草の種が落ちる時期。多年草や根の強い雑草を残すと、雪解け後すぐに芽吹きます。

春の作業を楽にするためにも、秋のうちにできる限り抜いておきましょう。

刈った雑草は、種がついていなければ畑にすき込んで有機物として利用できます。

🌱 雪国ならではの土づくりポイント

1. 石灰で酸度を調整

夏野菜を育てた畑は酸性に傾きやすいので、苦土石灰を散布しておきましょう。

冬の間に雪と一緒に土に馴染み、春にはほどよい状態になります。

2. 堆肥や落ち葉をすき込む

雪に覆われる北海道では、冬の間に有機物がゆっくり分解されます。

堆肥や落ち葉を入れておくと、雪解け後には微生物の働きで土がふかふかになります。

特に落ち葉は雪国ならではの資源。

カラマツや白樺の落ち葉を集めて、畑に混ぜておくのもおすすめです。

3. 寒ざらし効果を利用

秋に深く耕しておくと、冬の寒さと雪解けによる凍結と融解で土が自然にほぐれます。

これを「寒ざらし」と呼び、雪国特有の土壌改良法です。

春に鍬を入れると軽く崩れるので作業がとても楽になります。

⛄ 雪国特有の片付け・冬越し対策

1. 排水を意識した畝づくり

北海道では雪解け水が大量に出るため、畝をならして排水をよくしておくことが大切です。

低い場所は水が溜まりやすく、根腐れや土の固結につながります。

秋のうちに高畝にしておくと安心です。

2. わらや枯れ草でマルチング

雪が積もるとはいえ、秋から初冬にかけては凍結と乾燥が繰り返されます。

畑表面にわらや枯れ草を敷いておくと、土の温度変化を和らげ、微生物を守る効果があります。

雪解け後には有機物として畑に混ぜ込めます。

3. 農具の片付け

スコップや鍬は雪の下に放置するとサビてしまいます。

泥を落として乾かし、油を薄く塗って保管しましょう。

ビニールトンネルやパイプも雪で折れるので必ず撤収を。

📖 記録を残して来年に活かす

北海道の栽培は短期決戦。

作付け計画や病害虫の発生状況を記録しておくと、翌年の連作障害防止や品種選びに役立ちます。

「どの畝に何を植えたか」「収穫時期」「病気の有無」をメモするだけでも来年の栽培がスムーズになります。

まとめ|雪国の秋 片付けが翌年を左右する

北海道の家庭菜園では、秋の片付けが翌年の出来を大きく左右します。

・残渣や支柱を雪が降る前に撤去する

・堆肥や落ち葉をすき込み、寒ざらしで土を改良する

・雪解け水を想定して畝を整える

この3つを意識するだけで、春の畑は見違えるほど扱いやすくなります。

長い冬を経て、雪解けとともにスタートする家庭菜園。秋のひと手間が、来年の豊かな収穫へとつながります。

おすすめ関連記事

👉 10月からでも楽しめる北海道家庭菜園

👉家庭菜園向け|雪の下野菜に挑戦してみよう!(北海道版)

にほんブログ村

コメント