はじめに|ズッキーニの次はアジア野菜?

家庭菜園でズッキーニは夏野菜の定番ともいえるくらい、多くの人が栽培していると思います。

次に来るのは何かな?

最近では東南アジアや中国の野菜がじわじわと人気に。

今回は、日本ではまだ珍しい「知られざるアジア野菜7選」をご紹介します。

これはおなじみ!1、パクチー(コリアンダー)

好き嫌いが分かれる香味野菜「パクチー」、エスニック料理には欠かせません。

発芽にはややコツが要りますが、育て方は比較的簡単。

夏場は花が咲いて早く終わるので、春や秋に育てるのがおすすめ。

4. 湖南児菜(コナンアーサイ: 菜祝蕾・子持ち高菜)

生育温度10℃〜20℃の秋冬野菜。

主茎から着生する脇芽を20g〜30g程度の大きさで収穫する。

一種独特の辛味と食感があり天ぷら・炒め物、またスープに入れても美味しい。

葉にも特有の辛味を備えているので、漬物や炒め物などに利用できる。

3. カイラン(芥蘭)

中国の「葉のブロッコリー」。

厚みのある葉と茎が特徴で、ガーリック炒めにぴったり。

寒さにやや弱いので、温暖地向きですが、トンネルなどで北海道でも育てられます。

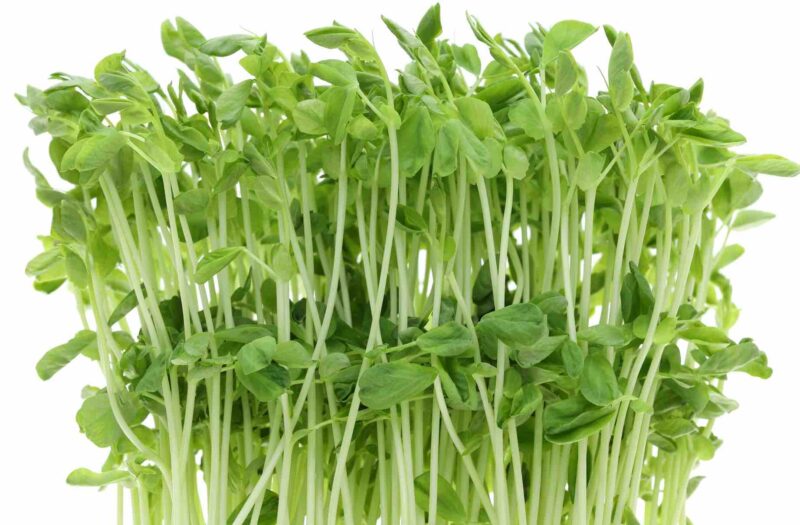

4. トウミョウ(豆苗)

エンドウ豆の若芽。

スーパーで買った豆苗を水に差して再生栽培できるのは有名ですが、種から育ててもOK。

わずか10〜14日で収穫でき、栄養価も高い人気野菜です。

7. フウセンカズラの若葉(アジアンベビーリーフ)

見た目は観賞用の風船葛(フウセンカズラ)ですが、東南アジアでは若芽を炒め物に使うことも。

日本ではあまり知られていませんが、葉にやさしい苦味があり美味。

8. サントウサイ(三東菜)

中国北部で人気の冬野菜。

白菜のような見た目で、浅漬けや炒め物に使えます。

家庭菜園で育てると、秋〜冬にかけての葉物不足の救世主に!

7. ヤマクラゲ(ステムレタス)

茎を食べるレタスの仲間。中国では炒め物や漬物によく使われます。

日本では山形県で「ヤマクラゲ」として知られています。

葉はレタスっぽいですが、茎はコリコリと歯ごたえ抜群!

アジア野菜は家庭菜園の“第2ステージ”にぴったり

アジア野菜は、発芽や気温に少しクセはあるものの、どれも意外と育てやすいものばかり。

ズッキーニやトマト、ナスなどの基本野菜に慣れてきた方には、

次のチャレンジとして空芯菜や青梗菜は育てやすくおすすめです

北海道でも育てられる!空芯菜(クウシンサイ・エンサイ)の育て方|寒冷地バージョン

「空芯菜は南国向けの野菜だから、北海道じゃ無理かも…?」

そんな心配はご無用!北海道でも、ちょっとした工夫で育てられます。

以下に、北海道で空芯菜を育てるポイントをまとめました。

種まき時期の見極め

空芯菜は地温が20℃以上ないと発芽・生育が鈍くなります。

札幌以北では6月中旬〜7月上旬の種まきがおすすめ。

育てる期間を短期集中にして、7月〜9月頭の収穫を目指します。

地温確保のために保温マルチ

黒マルチや透明マルチを敷いて、地温の確保を。

特に夜間が涼しい6月中は、発芽や初期生育を助けるために有効です。

トンネル栽培で夜の冷え込み対策

ビニールトンネルや不織布で夜の冷え込みをガード。

昼間は開けて風を通し、夜間だけ覆うことで過湿や蒸れを防ぎます。

苗から育ててもOK

確実に収穫したい場合は、室内育苗してから定植がおすすめ。

ポットに種をまいて、日中は日光に当てながら育てることで、外気温が安定する7月には十分なサイズで定植できます。

収穫はこまめに!切り戻しで再生力アップ

空芯菜は1回で終わらず、切り戻すことで何度も再生します。

最初の収穫が7月下旬〜8月上旬になるよう調整すれば、9月中旬まで2〜3回は収穫可能です。

霜が降りる前に終了

空芯菜は霜に非常に弱いので、9月下旬〜10月上旬には片づけを。

最終収穫は早めに済ませて、次の秋野菜や片づけ作業へ移行しましょう。

病害虫はほぼナシ!

病害虫の被害は少なめで、無農薬栽培にも向いています。

ただし、雑草に埋もれないように管理を。

青梗菜(チンゲンサイ)の育て方

基本情報

- 科属:アブラナ科

- 種まき時期:春(4〜5月)、秋(8〜9月)

- 収穫まで:約30〜40日

- 適した栽培場所:日当たりの良い場所(プランターもOK)

種まき方法

条まき・点まき、どちらも可。

深さ5mm程度の溝に、1cm間隔で種をまいて薄く覆土します。

間引きのコツ

本葉が2〜3枚出たら1回目の間引き。

本葉5〜6枚で最終間引きをして、株間10〜15cmに調整します。

※間引き菜も美味しく食べられます。

水やりと管理

乾燥を嫌うので、土の表面が乾いたらたっぷり水やり。

肥料は控えめに、元肥+生育中に1回追肥で十分。

害虫に注意!

モンシロチョウの幼虫(アオムシ)、アブラムシが出やすいです。

防虫ネットや不織布を活用すると安心。

収穫のタイミング

草丈15〜20cmくらいが食べごろ。

大きくしすぎると筋っぽくなるので、若採りを意識しましょう。

まとめ|食卓と畑がちょっとエスニックになる楽しさ

「珍しい野菜=難しい」と思いがちですが、アジア野菜は育てる楽しさ・食べる面白さが両立する優れモノ。

エスニック料理の幅も広がるので、育てて食べて、家族の会話も弾みます。

まずは空芯菜や青梗菜から、試してみませんか?

青梗菜は春・秋に、空芯菜は夏に。

どちらも育てやすく、収穫までが早いのも魅力。

炒め物や汁物に活用できるので、食卓でも重宝します。

📝おすすめ関連記事

この記事が気に入っていただけましたら、ぜひブログのブックマークとSNSシェア・フォロー・Xでリポスト 下記のブログ村で投票をお願いします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46a94cd4.00034b3e.46a94cd5.4d32d411/?me_id=1251188&item_id=10003232&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyonezawa%2Fcabinet%2Ftane01%2F10zatuna%2Fensai.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49ea5d1a.0a509ad2.49ea5d1b.b244d95d/?me_id=1204270&item_id=10000442&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnikkoseed%2Fcabinet%2Fseeds%2Fn%2Fimgrc0078240504.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント